電子メールやウェブ会議システムは基本的には通信相手と実際に会ったことがある、あるいは通信の目的を共有し何らかの形で「知って」います。対して、ソーシャル・ネットワーキング・システム(SNS)には様々なタイプがありますが、自分の発言や情報を見知らぬ多人数に対して発信できるという特性があります。SNSで情報を発信した個人に対して、面識のない受け手が激しく批判的な発言するなどといったことが多発し、近年はその規制について様々な場で議論されています。一方、電子メールやウェブ会議システムにも様々な作法があります。「~さんへ」にあたる宛先の書き方、出足の挨拶文に始まり、「~より」に当たる部分も苗字のみ、氏名とも、所属の有無など。便箋に手紙を書くのとほぼ同じイメージです。外国の方に英語でメールする場合も、「Dear ~」は大丈夫ですが、結びにつける「Sincerely,」などは、日本文のメール感覚で忘れてしまわないよう気を付けなければいけません。ウェブ会議システムについては、特に上半身に何を着て臨むかという点が話題にされます。また、沢山のマイクをオンにするとハウリングするので、マイクは常時オフというルールが課せられる場合もあり、無声で同意する時は少し大げさに頷くなど無意識に身に着けるような作法もあるように思います。コロナ時代を生きてゆくためにはこれらの新しい通信手段への対応するという意味での変化が起こります。

戻るカテゴリー: 未分類

ヒトは他のヒトとの接触・交流で成長する

読書するということは、自分ひとり分の人生を、疑似体験を通して無限に広げられる素晴らしい日常文化だと考えられます。しかし、選ぶ本の背景は自分の経験を通して理解できる範囲でないと楽しめません。共感や反感により、あくまでも体験を「広げる」のであり、ゼロを一にするのはかなり難しいのではないでしょうか。ヒトは基本的には他のヒトと接触・交流することにより成長し、経験の土台を作っています。誰にとっても、その場は学校であり、職場であり、地域生活であり、旅などであることは間違いありません。コロナ世代の我々にとって、旅が少し縁遠いものになるとすれば、地域内で自分の価値観や経験と違ったものを持つヒトと交流する方法を積極的に進める必要がありそうです。

戻るコロナ時代のヒト・地域との関わり

新型コロナウイルスの感染拡大によって、日本国内での人々の生活に変化が出始めてから、早半年が経とうとしています。第一波における感染拡大により政府が緊急事態措置を宣言し、多方面での経済活動が自粛され、それまで首都圏を始め大都市では鮨詰めだった通勤電車はガラガラになり、日常生活には必須と営業が許されたスーパーマーケットだけが混雑しているというこれまでは見かけなかった毎日が続いたのは記憶に新しいところです。直近の話題としては、お盆時期の帰省を見合わせるかどうか、各地方、地域により考え方が様々なように感じます。

在宅勤務やリモートワークなどによる勤務形態は、将来的には徐々に普及してゆくとの見方は以前からありました。その対応が急激に進むことになり、通勤圏内にて、更には国内外にヒトを移動させる役割を担ってきた業界が大変な状況下にあることは想像に難くありません。また、現時点で最も重要な課題は新型コロナウイルスに感染して重症化する方を極力減らすことですが、少し長期的な視野に立つと、ヒトが移動しづらくなり、また移動しなくてもある程度の経済活動が進むことが分かり、コロナ時代の我々がどのように変わってゆくのか。我々が変化する、言い換えると、「世代」という言葉が分りやすいと思います。例えば戦争を経験した世代、逆に戦争を知らない世代、団塊の世代、就職氷河期世代など、各々が経験してきたことを通して、考え方や価値観が違っています。コロナ世代は、現在を生きている全員になりますが、年代によってその影響は違ってくることが予測されます。変化を積極的に進めた方が良いのか、部分的ではあっても変化を元に戻した方が良いのか、今のうちに少し考えてみることも大切かと思います。

• ヒトは他のヒトとの接触・交流で成長する 戻る鰻蒲焼(東京都台東区上野2丁目-上野池之端)

上野駅不忍口から5分程度で上野公園の一角にある不忍池に到着します。山の手の東方にあった天然池は、現在は3つ(蓮池、ボート池、鵜の池)に分かれ、広小路側の位置からは蓮池を正面に見ることができます。今回訪れた7月中旬には見事に生い茂った蓮は蕾や花をつけていました。

花は午前中で閉じてしまうということですが、鬱蒼とした蓮の雰囲気がとても心地よく、日傘をさして歩く方、自転車にのる地元の方などを遠目にゆったりとした時間を感じることができます。武蔵野台地から延びる上野台地(上野山)と本郷台地の間にある不忍池ですが、徳川家の菩提寺である寛永寺の建立以降、この地域は上野と呼ばれるようになったとされています。上野はまた、鰻の産地であったとも云われています。

江戸時代中期から、江戸では主に職人さん相手の屋台が広がりましたが、蕎麦、蒲焼、てんぷら、寿司は屋台で提供されるものでした。伊豆榮さんは、徳川八代将軍吉宗公の頃から現在本店のある上野池之端において鰻割烹一筋で来られていうことです。

こちらの鰻は三河一色産のブランド、三河鰻咲を使い、たれは醤油と味醂のみのしっかりとした味で仕上げられています。うな重を頂きましたが、ふっくらとした厚みのある身と皮ともにとても柔らかく、最高の満足感が得られます。薄い皮には焼き目がほんの少し、鰻本来の味わいが全て引き出されている印象でした。またご飯も何というのでしょう、たれで柔らかくなり過ぎないよう表面がつるつるの米の形がそのまま保たれており、独特の炊き方がされているように感じました。江戸時代には鰻蒲焼は一般庶民も食していたとされ、大変贅沢な食文化であると思います。最近、稚魚の数が少なくなり口にできなくなる可能性も囁かれていますが、何とか日本を味を代表する伝統料理の一つとして維持されてゆくことを祈るばかりです。

佃煮(東京都中央区佃1丁目、旧佃島)

徳川家康は、自らが恩を受けた、当時の摂津国西成郡佃村の名主森孫右衛門はじめ漁師を江戸に移住させました。干潟であったところに佃島が築島され、周辺の漁業家も与えられたとのことです。徳川家に献上されていた白魚やその他小魚を生醤油で煮しめて保存食とし、家庭での副食物となっていました。

隅田川に架かる佃大橋。東京オリンピックの昭和39年(1964年)に、それまでの「佃の渡し」が廃止され、更に月島との間をにあった佃川が埋め立てられたため、それまで島であった佃地区は地続きになりました。

佃煮やさんに向かうには地下鉄月島駅で降り、5分から10分程度、古くからの雰囲気のある街並みを歩きます。佃大橋とは対照的な佃小橋のたもと佃公園(佃堀)は釣りを楽しむ方たちの憩いの場になっています。

佃小橋から隅田川の方向に進むと、堤防近くにの何軒かの佃煮屋さんが並んでいます。右を向くと、丸久さんはモダンな建物にされており、お店の前には劇作家の北條秀司さんの句碑があります。

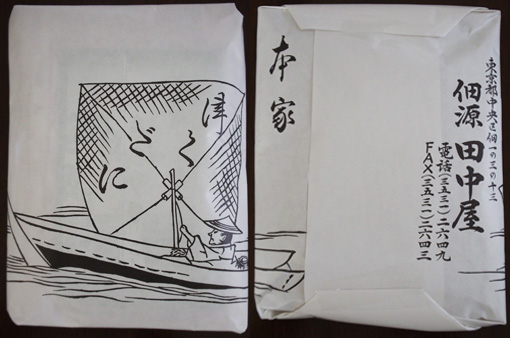

左には昔ながらの店構えの天安さんと田中屋さんが目に入ります。今回は「穴子の佃煮」と幟のある田中屋さんを訪れました。木戸をあけると少し甘い良い香りが店内に広がっています。お醤油の香りとのことです。今回は穴子、あさり、そして椎茸こんぶを購入しました。

他にはえび、あみ、しらす、のりなど様々な佃煮のほか、かつおの角煮、一つだけ白く目を引いたのが、きりいか、少しだけお醤油を入れて飴で作ってあるそうです。

佃煮は冷蔵庫で保存するように記載されています。ただ、冷えると材料を問わず硬くなりますので、温かいご飯でしばらく温めておくと、驚くほど柔らかくなってとても美味しく頂けます。

深大寺そば(東京都調布市深大寺元町5丁目)

関東地方ではしばしば耳にする深大寺そばですが、その由来には諸説あるようです。水はけの良い土地が蕎麦栽培に適していたこと、良質の湧き水がそば打ちの好条件であったことが起源であり、天台宗総本山の貫主に献上され大変ご称讃されて以降、諸大名などにも評判が広がり、寺の名産として深大寺そばと呼ばれるようになったとも云われています。

深大寺へは最寄りの駅からバスで向かいます。深大寺入口の交差点から東に向かうと、周囲の住宅街とは画された緑豊かな地域に入ってゆきます。

山門までの参道には土産物屋さんや茶店のほか、蕎麦屋さんが何件も並んでいます。正面の山門は深大寺で最も古い建物で、元禄8年(1695年)に建てられました。

深大寺の開創は奈良時代、天平年間とも伝えられていますが、今から約350年前、江戸時代初期の生保3年(1646年)に火災に遭って大半の建造物が消失しました。深大寺そばが名産品になったのはそれ以降の元禄年間のことになります。

蕎麦は寺の農地で作られていましたが、その農地は譲渡され、昭和36年(1961年)に神代植物公園が開園しました。深大寺への参拝客に加え植物公園への訪問客も増え、そば屋さんも増えたそうです。前述の参道界隈にも老舗の嶋田家さん始め多くのお店が軒を並べますが、深大寺通りと呼ばれるバス通り沿いにも10軒あります。今回は九割蕎麦が評判の「湧水」さんを訪れました。

九割のもりそばを大盛で注文しました。色合いは茶色ではなく、少し緑かかっているようです。一口目はつゆに漬けずに少し頂きます。そばの香りで云われる土の香りを少し感じつつ、とても爽やかなそばだと思いました。つゆは辛めのしっかりしたもので、江戸っ子ではありませんが、自ずと少しだけつけて丁度良い味です。短めに作ってあるようで、多分切りつつ最後になった端っこの部分と思われる部分も少し幅広のまま入れて頂いていて、蕎麦粉を大切にされているのだと想像しながら頂きました。(こんなに美味しいものを一片でも捨てるのは勿体ないですものね。)

深川めし(東京都江東区三好1丁目)

現在の隅田川の河口に程近い江東区佐賀、永代の南方には江戸時代、深川浦と呼ばれる砂洲が広がり、深川の漁師はハマグリ、カキ、バカ貝(アオヤギ)など多くの貝類を収穫していたとのことです。現在、深川めしを提供して下さっているお店の代表格として、地下鉄門前仲町下車の富岡八幡さまの界隈と、地下鉄清澄白河駅近くにも何軒か老舗があります。今回は清澄白河駅近くの、深川宿本店を訪れました。このお店では、深川めしが初めてのお客に対し、漁師が賄い飯として食べていた「ぶっかけ」と、大工が食べていた「炊込み」の両タイプがあると説明されていました。

清住白川駅のA3出口を目指すと、駅構内にある「江東区深川江戸資料館」の案内が目を引きます。

駅から徒歩5分程度で到着する資料館では、1階と地下1階が吹抜けになった展示場に、江戸八百八町の中でも佐賀町における江戸時代の街並みが再現されており、昭和の時代にテレビの時代劇で見た長屋の雰囲気を体感できる場所として大変貴重な資料館だと感じました。因みに当資料館の演出は大変手間の掛かったもので、町屋での猫や鶏の鳴き声のほか、時間毎の明暗や雷鳴などの音響効果、また、実物大の桜や柳の木は季節により装いを変えるとのことです。7月に訪れた際には七夕の笹の演出も施されていました。

その「江東区深川江戸資料館」の丁度向側に深川宿本店があります。店の外にも出汁と味噌の良い香りが漂っています。

小上がりが2卓、椅子席が8席ありますが、新型コロナウイルス対策として、4組までの入店に制限されていました。今回は、元々の発祥とされる「ぶっかけ」を注文しました。

接客の女性が先のお客さんの会計中であったため、調理場で作ってくれていた女将さん自らが深川めしを載せたお盆を運んできてくれました。出汁と味噌の香りが顔の前で一杯に広がります。一緒にきれいに並べられた、お吸い物、煮物、お漬物、デザートの白玉団子の器に比べて、丼鉢がとても深いのが印象的です。「温かいうちに底からしっかりと混ぜてお召し上がり下さい。」漁師めしの流れを汲んでいるのか、ご飯が深い鉢にしっかり入っているので、先ずは味噌出汁、そしてあさりや薬味をしっかりと行きわたらせるということだと分かりました。見た目からの予想通り、ホッとするやさしい「めし」を箸で一口一口味わいながら、時々薄味の煮物や酢味噌の葱、わかめ、浅ぬか漬けなどをつまみながら、一気に頂きました。白く丸々としたあさりも丼一杯のご飯を頂く最後の一口まで丁度良い程度に入っていて、大満足のお昼ご飯でした。

熊野神社(自由が丘)

目黒区自由が丘1丁目、駅前のロータリーから北に向かってお洒落な商業施設が並ぶ道路を5分程度歩くと、こんもりとした鎮守の杜があります。入口には社号碑と石造りの一の鳥居が、更に進むと二の鳥居と木造の三の鳥居が迎えてくれます。

熊野神社は、かつて「谷畑」といわれた現在の自由が丘、緑が丘一帯の氏神様であり、拝殿は昭和47年に再建されたものですが、朱色の美しい社になっています。

拝殿から渡り廊下で繋がっているのは神楽殿で、秋に催される目黒ばやしは百数十年の歴史を誇るとされています。

拝殿の右手を進むと、江戸時代に建造された境内社の稲荷神社があります。

立派な社殿には龍の彫刻が映えます。更に木鼻には圧巻の獅子の彫刻が施されています。

明治時代以降、大正、昭和にかけて目黒・世田谷の変遷は目覚ましいものでしたが、この熊野神社が現存する地域には、栗山久次郎翁がいらっしゃったということです。

米国のペリー提督が黒船で浦賀沖に来航した頃の生まれの方で、30歳代前半にこの地域の村長になられました。地域の耕地整理事業を進められた他、地名を「自由が丘」とし、発展基盤を築かれたということです。

世田谷区豪徳寺2丁目、自動車の行き交う道路から大きく入った閑静な住宅地にあります。

山門の扁額には「碧雲関」とあります。

文明12年(1480年)建立の弘徳院を彦根藩主井伊家が菩提寺と定め、万治2年(1659年)に豪徳寺と改称されました。仏殿は創建当時の建造物の一つです。

井伊家2代藩主の井伊直孝が鷹狩りで当処を訪れた際、住職の愛猫が何と門内に手招きをしたとのことで、そのお陰で藩主は落雷から逃れることができました。その由来により、豪徳寺は招き猫の発祥の地とされ、願い事が叶えられた際に奉納する招福猫児(まねぎねこ)は大小様々なものが用意されています。

三重塔は平成18年(2006年)に建立されました。四方の蟇股(蛙股)には干支(十二支)の彫刻が施されています。

北の方向、中央は「子」、右側は亥、左側は丑なのですが…。

山門の「碧雲関」については、地元の信仰のあつい方のお話を伺うことができました。上述の井伊直孝が猫に手招きされた時には空は紺碧、晴れわたっていましたが、住職のおもてなしを受けている間に雷雲が湧いてきた、まさにその場、その時のことを表しているとのことです。