鰻蒲焼(東京都台東区上野2丁目-上野池之端)

上野駅不忍口から5分程度で上野公園の一角にある不忍池に到着します。山の手の東方にあった天然池は、現在は3つ(蓮池、ボート池、鵜の池)に分かれ、広小路側の位置からは蓮池を正面に見ることができます。今回訪れた7月中旬には見事に生い茂った蓮は蕾や花をつけていました。

花は午前中で閉じてしまうということですが、鬱蒼とした蓮の雰囲気がとても心地よく、日傘をさして歩く方、自転車にのる地元の方などを遠目にゆったりとした時間を感じることができます。武蔵野台地から延びる上野台地(上野山)と本郷台地の間にある不忍池ですが、徳川家の菩提寺である寛永寺の建立以降、この地域は上野と呼ばれるようになったとされています。上野はまた、鰻の産地であったとも云われています。

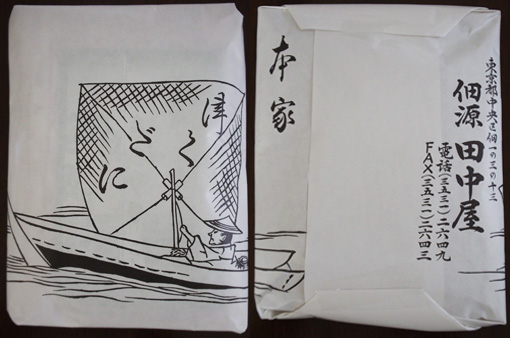

江戸時代中期から、江戸では主に職人さん相手の屋台が広がりましたが、蕎麦、蒲焼、てんぷら、寿司は屋台で提供されるものでした。伊豆榮さんは、徳川八代将軍吉宗公の頃から現在本店のある上野池之端において鰻割烹一筋で来られていうことです。

こちらの鰻は三河一色産のブランド、三河鰻咲を使い、たれは醤油と味醂のみのしっかりとした味で仕上げられています。うな重を頂きましたが、ふっくらとした厚みのある身と皮ともにとても柔らかく、最高の満足感が得られます。薄い皮には焼き目がほんの少し、鰻本来の味わいが全て引き出されている印象でした。またご飯も何というのでしょう、たれで柔らかくなり過ぎないよう表面がつるつるの米の形がそのまま保たれており、独特の炊き方がされているように感じました。江戸時代には鰻蒲焼は一般庶民も食していたとされ、大変贅沢な食文化であると思います。最近、稚魚の数が少なくなり口にできなくなる可能性も囁かれていますが、何とか日本を味を代表する伝統料理の一つとして維持されてゆくことを祈るばかりです。