翌日のスタートは渋谷駅です。半蔵門線に乗込みました。南北線への乗換えを目指して永田町へ向かいます。

有楽町線の豊洲駅は、新市場の最寄り駅ではありませんので、大通り沿いの広い歩道をゆっくり20分程度歩きました。休日で市場の普段の様子は伺えませんでしたが、大型車両が出入りする出入口が複数あり、現代的、機能的な印象です。

戻る翌日のスタートは渋谷駅です。半蔵門線に乗込みました。南北線への乗換えを目指して永田町へ向かいます。

有楽町線の豊洲駅は、新市場の最寄り駅ではありませんので、大通り沿いの広い歩道をゆっくり20分程度歩きました。休日で市場の普段の様子は伺えませんでしたが、大型車両が出入りする出入口が複数あり、現代的、機能的な印象です。

戻る銀座線は東の浅草駅から西の渋谷駅をつなぐ、日本初の地下鉄路線です。1939年の開業だそうです。

新宿三丁目で副都心線に乗り換えて池袋へ。

このブログは「地域の良いところ」がコンセプトですが、池袋は1978年(大阪万国博覧会の8年後)に高層ビルの屋上に水族館がオープンした新都市です。遅めの昼食は西武百貨店本店8階、ダイニングパーク池袋で頂きました。和洋中、そしてエスニックまで一流のお店でリーゾナブルなランチが頂けるスポットになっています。引続き、有楽町線で飯田橋駅へ、東西線に乗換えて日本橋に向かいます。

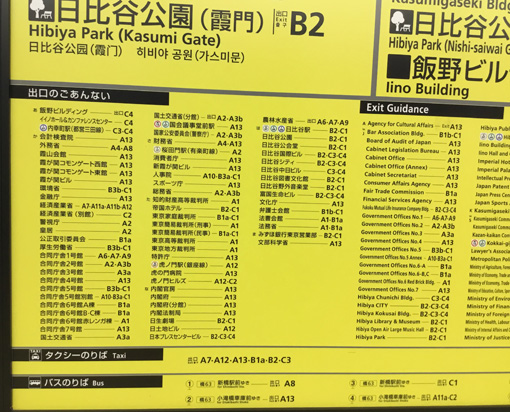

日比谷線霞ヶ関駅に向かいました。霞ヶ関駅は知られた通り、中央省庁が集中しているエリアです。一部の省庁には地下通路で直結しています。

丸の内線で終着の荻窪に向かいます。

西の鎌倉、東の荻窪と云われた別荘地がその後住宅街となり、落ち着いた治安の良い地域として知られています。著名人の別荘地であったとのことです。古くからの喫茶店やカレーの名店があることでも知られていますが、今回は出発が遅くなってランチの時間に間に合わず、残念ながら次回の楽しみにすることに。荻窪の地名発祥の寺とされる慈雲山荻寺光明院(通称荻寺)を訪れつつ、商店街、飲食街など落ち着いた街並みを歩いたのち、丸の内線で新宿三丁目まで戻りました。

目黒川の桜並木が見事で、花見の時期には警察によるヒトの交通整理で有名な日比谷線の起点、中目黒駅です。

一方、Exile(LDH)の本拠地であり、ワタナベエンターテインメントカレッジのビルなどもあり、日本を代表するエンターティナーに出会える街としても知られています。

日比谷線の起点である中目黒駅は、東急東横線と接続していますが、現在は相互乗入れはありません。本日は丸の内線に乗換えるため、霞が関駅を目指します。

僅か600円で東京メトロ9路線が乗り放題になる24時間券が販売されています。9月の シルバーウィークを利用して、東京メトロ24時間券でどの程度のエリアを巡ることができるのかトライしてみました。

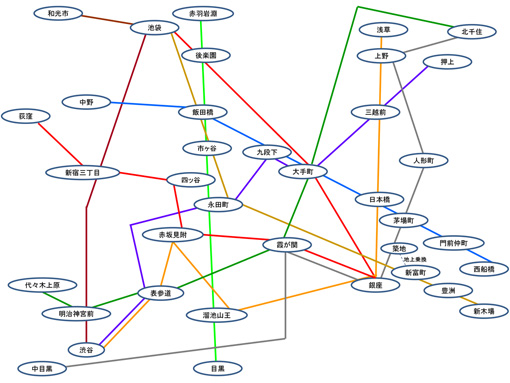

先ずは24時間券の仕様ですが、前売り券(自動検札機を通すと日時が印字されることになっており、何時でも24時間をスタートすることができます)はカラフルなデザインになっています。当日券は券売機で何時でも購入できますが、(写真ではご紹介できませんが)定期券のようなノーデザインのものが発行されるようです。次の図は、東京メトロの路線図と比べると各駅の位置関係が分かりづらいのですが、効率よく乗換駅が分かるように作ってみたものです。

出発点は日比谷線の起点、中目黒駅です。

• 丸の内線 • 銀座線 • 半蔵門線・南北線・有楽町線今回の東京メトロ24時間券の総括としては、兎に角、お得で便利の一言に尽きます。千代田線だけ乗車できなかったこと、東西線の葛西駅近くにある地下鉄博物館を訪問できなかったことなど、十分に満足できる結果ではありませんでしたが、普段は決まった経路に固定されている生活から幅が広げられた意義は大きかったと思います。また、東京メトロ以外の鉄道事業、あるいは他の多数の業種にも共通しますが、1年365日のご対応に改めて敬意を表します。