世田谷区下馬4丁目にあります。片側一車線のバス通りから住宅街の中に進むと数分で到着です。昭和26年に建立された観音様の入り口には、当時の吉田茂首相による書が門標として掲げられています。

御本尊である聖観世音菩薩(せいかんぜおんぼさつ)が祀られる本堂(観音堂)では見事な欅材一本彫の龍神様が目を引くほか、様々な仏像が各堂に祀られています。各々の堂に特色があり見応えのある境内になっています。

その出で立ちから、一際目をひく阿弥陀堂があります。阿弥陀如来のほか、五百羅漢坐像九体、そして韋駄天尊(神)などが祀られています。韋駄天はスポーツの神、足腰を丈夫にしてくれると記されています。

特攻観音堂:四千六百十五柱の安置所となっています。地域の方だけでなく、広く平和を考える場となればと思います。

屋外にも池の中央の夢違観音(悪い夢を良い夢に変えて下さるとされています)や写真の達磨大師、観音様、(あらゆる動物を救って下さる)馬頭観音などがあり、地域の人たちがお参りされる姿を見かけます。

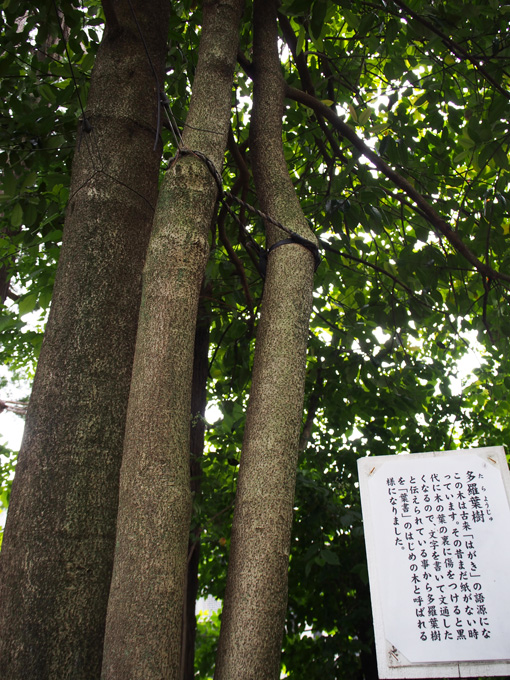

多羅葉樹: 葉の裏に文字を書いて文通に使ったとされる「葉書」の始まりの木だそうです。