カテゴリー: 未分類

地域の食が楽しめるスーパー・コンビニのお弁当

福岡といえば博多ラーメンや水炊きなど美味しいものを沢山思い浮かべますが、家庭でご飯と一緒に、というと明太子ですね。そして、福岡県や熊本県で栽培された材料を使った高菜漬けも有名で、合作の高菜明太もあります。福岡市博物館へ行った際近くのスーパーで見つけたのが、なんと、焼いてない生の明太子が1本丸ごと入ったお弁当です。高菜漬けもしっかりご飯にのっていました。

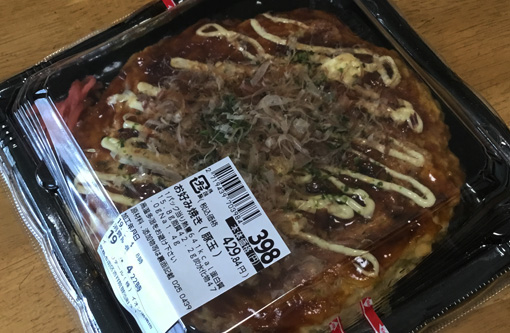

関西では濃厚なソースに合わせて、鰹節、青海苔、紅生姜をトッピングした粉ものが欠かせません。スーパーのお弁当コーナーに行くと「お好み焼き」コーナーが隣接、独立していて、お好み焼きのほかに焼きそば、たこ焼きが並べられています。

那覇空港のレストランでもメニューにある「ソーメンチャンプルー」は、とてもあっさりして、でも肉や野菜と炒めてあるのでしっかりと一食として頂けます。コンビニの棚にも並んでいました。以前にゴーヤチャンプルー弁当を見つけて食べたこともあります。沖縄の食事は全般的に薄味で健康に良さそうに思います。

何気ないおにぎりですが、パッケージ右上に「北海道米LOVE」とあります。北海道米は1990年代に有名になったきらら397以降、ななつぼし、ゆめぴりか等のブランド米が生産されるようになり、現在では従来から米どころとされてきた産地のブランドに匹敵するようになりました。また時期を同じくして日本国内での米の消費量が減少してきていました。そのような流れに対する道内の関連団体で講じられた対策、キャンペーンが「北海道米LOVE」なのです。今では、北海道米の道内食率は何と80%を超えています。

戻る

本土のスーパーマーケットで見つけたシャリがネタで巻かれた握り?です。手前の細巻きは海苔が外側の巻かれていて、海外では珍しいように思います。

こちらはハワイのコンビニにあったものです。海苔が口の中にまとわりつくような食感を避けるために中に巻くのだということです。ちなみに、写真の具材が梅のペーストのようにも見えますが、外国の方の多くは梅干しが食べられませんので…これはマグロです。

国内外のコンビニ、スーパーマーケット

海外に1週間、10日間以上出掛ける際には現地の食事に飽きるからと、カップラーメンや梅干しを荷物に入れて行くと良いよ、というアドバイスが以前にはよく聞かれました。いつの頃からかはっきりしませんが、今ではそのような話をすることはなくなりました。大都市にいて余裕のある方であれば日本料理店に行くでしょうし、大きなスーパーマーケットではsushiコーナーも屢々見かけます。ペットボトルの緑茶など日本からの輸入品を見つけると何故か少し嬉しかったりしますが、地域の特性が薄れてゆく一端を見るようでもあり複雑です。一方、国内においてもコンビニやスーパーマーケットの食品売り場は大変興味深く、旅行などに出掛けた際には、機会さえあれば必ず立ち寄るようにしています。地域で有名な食材や食べ物は観光客を呼ぶために特別に用意されるものではなく、地元の方が日常から食べているものが多いことに改めて気づくこともあります。例えば弁当などについても、駅や空港では見られないような一品に出会うことがあります。私自身はまだまだ出掛けた先が限られていますので僅かではありますが、いくつかご紹介できればと思います。

• 米国スーパーの寿司 • 地域の食が楽しめるスーパー・コンビニのお弁当東京都内にみる馬と関わる地名の由来

東京23区の西部地域には馬に因んだ地名が多く見られます。駒込、駒場、駒沢などは中でも良く耳にします。豊島区の駒込は「多くの馬」という意味ですが、歴史は古く日本武尊の時代に遡るとの説もあるようです。目黒区の駒場の歴史はやはり古く、その意味は「馬の牧場」であり、主に軍用馬の育成の場であったと云われています。一方、世田谷区の駒沢の地名は、明治時代の中期に上馬引沢村、下馬引沢村、深沢村などが合併した際、それら旧名の馬(駒)と沢を合わせて駒沢とした合成地名であり、地名自体の歴史は新しいとのことです。(合成地名と云えば、大森と蒲田を合わせた大田区が有名ですね。)

現在の世田谷区には上馬引沢村、下馬引沢村に由来する、上馬(かみうま)、下馬(しもうま)の町名も残っていますが、元々は源頼朝の時代の「馬引沢」、「この沢(湿地)では馬を下りて引いて渡る」、というのが由来であるとされています。更に世田谷区下馬には駒留(こまどめ)、駒繋(こまつなぎ)という地名もあります。古い時代から馬との関わりが強かったことを窺わせる地域の特徴のように感じました。

上野動物園の在来馬、えりか、シン、琥太郎

日本在来馬は現在、北は北海道和種(いわゆる道産子)から南は宮古島の宮古馬、与那国島の与那国馬まで8品種いるとされています。日本国内での旅の足、物流の歴史を振返る中で、西洋との違いを考える背景の一つとして在来馬の体高、体形などを実感、体感するのは至難の業ではありません。北海道あるいは沖縄県などの観光地に行って在来馬が牽く馬車に乗る、乗馬を楽しむという企画を探して出掛けてみるのが一つの方法でしょうか。一方、日本の動物園を代表する東京都台東区にある上野動物園では、在来馬の飼育、展示にも力を入れてています。実際に行ってみると、2019年8月現在では愛媛県の野間馬(名前:えりか)、鹿児島県のトカラ馬(名前:琥太郎)、沖縄県の与那国馬(名前:シン)に出会うことができました。東京都内の一か所で3品種に出会えるのは奇跡に近いことかも知れません。唯一の牝馬である野間馬のえりか号は白毛で、長い睫毛も白いのが印象的でした。野間馬の特徴なのかは不明ですが、3頭中で一際小柄です。

与那国馬のシン号はトカラ馬の琥太郎とは1歳違いの牡馬です。明るい茶の毛色ですが、タテガミが黒いので栗毛ではなく鹿毛(かげ)と呼ばれるのだと思います。西洋種のように速く走れそうな体型には見受けられませんが、在来馬全般的に蹄鉄を必要としない強い蹄をもち、粗食にも耐えるという大きな特長をもっているとされています。

トカラ馬の琥太郎号はグレイ調の毛色をして比較的大柄な印象でした。

動物園なので小さい子供連れで訪れている人達が目立ちましたが、隣にいたアルパカやその反対側にいた在来牛に比べると「おうまさん」の滞在時間は長く人気者でした。

令和の若い方には馴染みが薄いかと思いますが、昭和の時代の日本のテレビでは水戸黄門や大岡越前など時代劇が、ハリウッドの映画では西部劇が席巻していました。現代の旅の足といえば、近場ではバスや鉄道、遠方目指す時には客船や飛行機を利用するのが当たり前になっていますが、時代劇で男女が旅に出る際には、男女ともに笠と脚絆をまとい、女性は杖を持つというのが一定のイメージでした。西部劇では登場人物がカウボーイ、ガンマン、保安官など趣が違うことに加えて、旅に出る場面が限られていることもありますが、広大な大地を徒歩で移動することは想定されていません。皆さん、颯爽と馬に乗っています。

江戸時代の職業といえば、お侍や十手を持った岡っ引と呼ばれた警察官など地域を治めた人たち、農業により人々の食と藩の財政を支えた人たち、衣や住を支えた職人さんや大工さん、個人的には堺の商人に代表されると考えている、輸送船を抱えて国内の物流だけでなく海外文化の導入したと考えられる人たちの仕事が思い浮かびます。更に想いを馳せると、街道を駆け抜ける飛脚と呼ばれる人たちもいました。ふと不思議に思われませんか?時代における各国の文化、風俗であることに違いはないのですが、西洋の人たちは馬に乗って颯爽と、日本人はなぜトコトコ歩き、馬ではなく人間が走ったのか‥。

東京都品川区に物流博物館というところがあります。以前は日本通運の企業博物館であったとのことですが、現在は財団により運営され一般入館もできる施設になっています。

物流の歴史についての展示があり、飛脚についても言及されています。その資料によると、最も速いとされた公務専用の継飛脚と呼ばれる人たちは、江戸から大阪まで昼夜60時間で走ったとされています。また、江戸時代を遡った戦国時代においては、武将が乗る馬が一頭ではなく、馬が疲れた時の代替が用意されていたとも聞きます。江戸時代の民間の町飛脚と呼ばれる人たちは馬で荷物などの輸送も請負っていたようですが、やはり予備の馬を2、3頭は連れていたようです。日本の在来種の馬は、ポニーのように小型で脚も遅く、長時間の労働も得意ではなかったので、馬に走らせるよりも飛脚が走った方がよほど速かったということだと考えられます。

国内の観光地では令和の時代になっても、人力車に乗る優雅な移動と引き手の方の案内を楽しむ姿を見かけます。明治時代に入り、飛脚の仕事が郵便制度などに移行した際、彼らは郵便のほか人力車の担い手にもなったようです。西洋の脚の速い馬種が導入され、その後バス、鉄道、更にはタクシーが身近な現代においても、国内の観光地で人力車が目を引く風景こそ、各地域で日本の文化、風俗を感じることができて、とても素敵なことのように思います。

沖縄は明や清と積極的に交流をもち、また日本とも交易を盛んに行ってきたと云います。一方で沖縄自体は農耕を主な産業としつつ、中国と日本の影響を強く受けそれらの良いところを取り入れつつ、如何に独自の文化を創出して発展させて行くか行政レベルでも尽力してきました。それが我々も広く認識し現代にも続いている、沖縄らしさを感じる風俗、民工芸、技術・芸術力なのだそうです。

琉球王朝の隆盛期は当時の中国、日本と上手く付き合いながら、周囲諸島の統一も進めてきたのですが、やがて転機がやってきます。江戸幕府も黒船来訪に代表されるように欧米諸国の活動の影響を受けましたが、彼等は当然のことながら王朝の存在も無視することはありませんでした。また、薩摩藩も以前から交易相手としてだけではない、支配的な関係性を模索しました。そのような経緯の中、税収の基幹であった農業の不振、交易も一時赤字化するなど、王朝の力が低下してきていました。

日本は明治維新を迎え、沖縄は一時琉球藩と呼ばれるようになりましたが、1879年(明治12年)、遂に琉球王朝の尚氏は首里城を明け渡し、沖縄県となりました。先述の通り、日清戦争やその後の大戦においても、沖縄は国家間の勝敗に左右される立場に置かれながら、現代の状況にあるということです。

興味深かった点がいくつかあります。明治政府の下、沖縄県の県令としてリーダーシップを取った県外出身者の一部は、ある時期、沖縄の独自性よりもやや強制的に改革を進めようとしたようです。そのような場面では、留学などの経験を経て県政に参画しつつあった沖縄県出身者が活躍したとの記述があります。また、戦後の米国支配下にある時期、20年間に亘って琉球政府が存在したこと、その中で沖縄の人達は本土復帰への活動を続けていたとされています。限られた情報の中での想像ですが、沖縄の人達は、如何に自分達が個性のある存在であるかを内面に持ち続け、対外的にはそれをソフトに表出する、とても強い意志を持った県民であることを表しているような気がしています。

沖縄から話題を日本全体のことに変えますが、少なくとも30年以上前の昭和の時代、日本は島国であることから、その国民は国境を日々意識することもなく、国際感覚が不足していると言われていたように認識しています。一方で、本州などより小さな島国であった沖縄の県民は、過去においても、現代においても、必要に迫られて国際感覚がとても研ぎ澄まされているのだとすれば、島国という言葉、そしてそれを一絡げにするのは全く意味がないことのように感じています。

ゆいレール県庁前駅前にあるデパートの4階に隣接した博物館です。期間限定で国宝が特別公開されることもあり、「駅から5分で国宝が見られる博物館」というキャッチも見かけます。午後7時まで開館され、観光時には夕食前に立寄ることもできます。

琉球王朝の時代から沖縄の近代史までが簡潔にまとめられています。また、ホノルル市を始め姉妹都市提携を結んでいる都市についてのコーナーもあり、那覇市の施設としての特徴が見受けられます。

2019年7月に訪れた今回は、特別展において、王朝時代の宝剣や美しい宮廷衣装を拝観することができました。