出張や帰省などで新幹線に乗って20〜30分でしょうか。車窓から田園風景、あるいは遠近の山々を目にして、思わず心が癒される感覚になります。都心での地下鉄通勤などに慣れてしまっていると、森、林、木々の緑などを意識することがなく、草木の緑に心を和ませる感覚が退化してしまっているような気がしています。

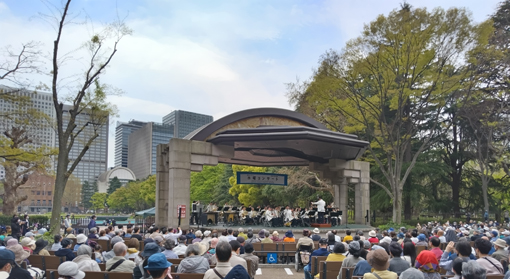

実は、東京都内など、大きな都市においても、皇居を筆頭に、寺院、公園など、自然に生えた樹木ではありませんが、木々に接することは難しくありません。ところが、視界の中にアスファルトやビルのモノクロな色調の占める割合が多いところで生活していると、冒頭に記しましたように、樹木を意識するアンテナを自らが持っていること自体を忘れてしまうような気がしてなりません。

東京都内の大通りには、古くから良く知られた街路樹が幾つもあります。甲州街道のけやき並木は、八王子方面に向かうと銀杏並木になり、黄葉の季節には、日当たりも関係すると思いますが、八王子に近づくにつれ、徐々に黄色の美しさが増してゆくことが体感できます。銀杏といえば、神宮外苑の並木もとても有名です。

住まいの近くにある街路樹は、思い返してみると身近な存在でした。片側1車線のバス通りにはアメリカハナミヅキが並び、春になると淡いピンク色、または白い花が季節の変わり目を知らせてくれます。

片側3車線(場所により2車線)の環七通りには大きな街路樹があり、今月半ばの日差しが厳しかった時期には、信号待ちの僅かな時間に、日陰を借りていたのを思い出しました。因みに、この通りは、1964年の1回目の東京オリンピックの際に整備されたとのことで、街路樹も60年近い歴史を背景にしているものと思います。

龍雲寺交差点付近は、楠が大きく育っています。

龍雲寺交差点付近は、楠が大きく育っています。

プラタナスや‥

プラタナスや‥

けやきも混在しています。

けやきも混在しています。

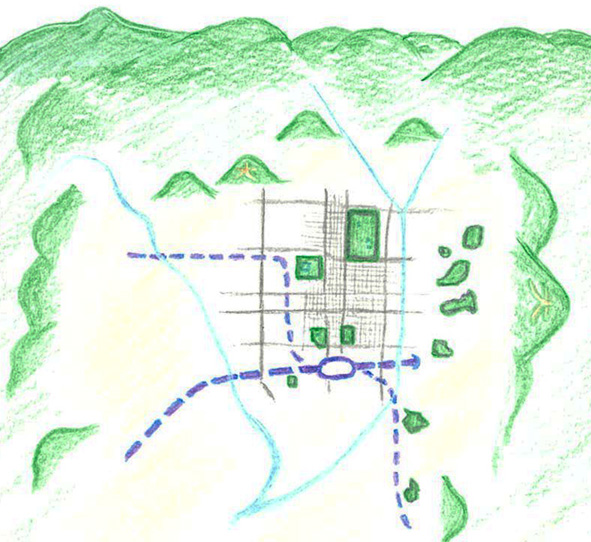

一方、同じ規模の山手通りを見ると、現在は街路樹がありません。2015年に開通した山手トンネル(首都高速中央環状線の一部)が地下を走っていて、現在地上部分の整備中だと思われますが、大木が根を張るスペースが限られているため、他の街道筋とは少し違ったイメージに発展するかも分かりません。

中目黒駅付近の山手通り。

中目黒駅付近の山手通り。

都市に暮らしている中においても、身近な樹木に目を向けて、自らも癒されつつ、木々が健やかに維持されるように考えて行ければと考えています。